Capitulo 5, «Intelectuales en tiempos de crisis»

Resumen

El entorno intelectual en los círculos estudiantiles de alrededor de 1970, giraba en torno a discusiones y estudios de textos relacionadas en su mayoría con el socialismo, tratando obras como El capital de Marx, alguna obra de Lenin e incluso textos de Rafael Uribe Uribe. El termino “intelectual” adquirió fuerza e importancia a finales del siglo xix en Francia, refiriéndose no solo a quien se ocupa de asuntos de la razón, “de la mente”, sino que además, comunica sus ideas a la sociedad. En estos círculos estudiantiles se formaban “grupos de estudio” en donde se abría el espacio a estas discusiones intelectuales, y se debe aclarar que en done mayor fuerza adquirió fue en los colegios y universidades publicas. Una muestra de estos ideales eran algunos de los muros de la universidad Nacional, los cuales se cubrían de siglas y consignas de revolución del pueblo, plasmando figuras como la del Che Guevara o Camilo Torres en ellas. No todos los personajes intelectuales del momentos siguieron esta vertiente, pero en su gran mayoría, incluidos algunos desmovilizados del M-19, como Vera Grabe, se inclinaron por las ideas marxistas, leninistas y revolucionarias, que se oponían a la democracia liberal del momento, a la cual se referían como burguesa y formal.

Es que este advenimiento de lo que seria el socialismo colombiano, ya era anunciado por Diego Montaña Cuellar en 1963, con el fin de que la democracia fuera para el proletariado, y la “dictadura sobre la oligarquía”, remplazando así el sistema democrático burgués que no hacia más que aparentar y disimular lo que era una dictadura sobre las clases populares.

Y aunque pareciera que ya en 1960 las corrientes de tradiciones liberales, democráticas y el espíritu revolucionario habían perdido fuerza , no solo en Colombia, sino en América Latina en general, en Colombia yacía una cantidad importante de grupos guerrilleros con tendencia marxista-leninista, grupos de los cuales aun hoy en día existen. Esta proliferación de estas guerrillas y la intensificación de la luchar armada, en 1970 coincide con el fin del Frente Nacional. Las doctrinas marxistas además en algún puto obtuvieron un gran impulso en Colombia, gracias a las Revolución Cubana, la cual se sumaba al asedio contra la democracia liberal.

Otra gran parte de los académicos fueron distinguidos escritores independientes, los cuales no solían ser muy cercanos a la academia institucional, contando así con novelistas, poetas o periodistas, los cuales desempeñaban un liderazgo clave en los debates públicos.

la nacionalidad en manos letradas

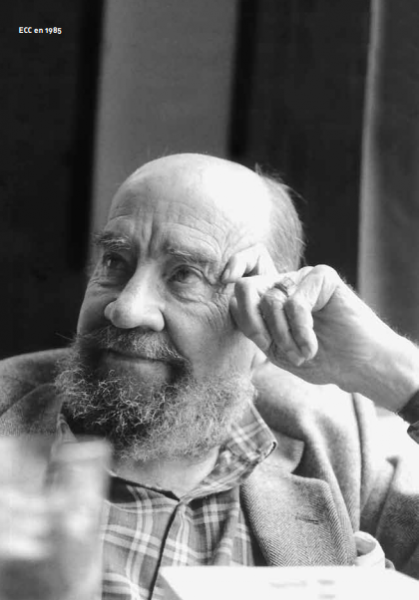

En 1949, el cierre del congreso genero violencia y desemboco en la dictadura del militar general Rojas Pinilla, la cual duró de 1953 a 1957. En esta época, personajes como Eduardo Caballero Calderón, publica su escrito “ Cartas colombianas”, un ensayo sobre la fisionomía nacional, en donde recoge sus impresiones sobre los territorios que recorre del país. Seguido de él, se publicaría el “Escrutinio sociológico de la historia colombiana”, escrita por Luis López de Mesa, intelectual importante del siglo xx del país.

Nuestra historia entonces habría sido marcada por 6 eventos fundamentales y frustrantes desde sus inicios, comenzando por la desaparición de la cultura megalítica de San Agustín, seguido el derrumbe de los Muiscas ante la conquista, la Independencia, la disolución de la Gran Colombia, la separación de Panamá y el quiebre de la institucionalidad democrática en 1949. López de Mesa, no logro ver la existencia de una nación en nuestro territorio desde la conquista y la independencia en adelante, sino más bien, división y desarticulaciones. Estábamos llenos de personas, las cuales no coincidían en su linaje o cultura, llenos de contradicciones, falta de uniformidad, igualdad o hermandad. Y en medio de la inmensidad y diversidad de gentes, lo único que se hacia era alabar el procesos de asimilación de los norte americanos, la cual solamente significaba nuestra ignorancia al respecto, en donde los componentes raciales locales resultaban en un destruir para reconstruir, o en divisiones entre oriente y occidente, causantes de guerra y violencia en una población que no estaba cerca de prensarse como nación, sino mas bien rivalidades y resentimientos. Estas fijaciones étnicas, podrían ser perfectamente la razón de que no pudiéramos reconocer el desarrollo de una nación política desde la independencia. Por ello, López de Mesa parece ser siempre distante de la política y de las instituciones ligadas a la democracia moderna, como los partidos políticos y el congreso, los cuelas fueron fuertemente criticados por él.

Los partidos dentro de la política, no hacían más que llevar al poder a personas audaces si, pero también ignorantes, perversas, desleales y oportunistas, los cuales nos llevaron a guerras civiles, sentenciándonos a una situación económica, política y social lamentable. El país estaba sumido en una cultura nacional propia poco estable y autentica.

Al igual que López de Mesa, o incluso de una manera más fuerte y radical, Caballero Calderón consideraban que Colombia no era una nación, sino más bien una conglomeración de sucesos desafortunados. Calderón prestaba gran atención a las diferencias entre distintas regiones y argumentaba que la esencia de la patria yacía en sus “otras gentes y otros paisajes”, y quien desconocerá esta diferencias nunca entendería a Colombia. En aquel entonces regiones como Nariño y Antioquia eran casi como países individuales, pues no existía una realidad geográfica, o un suelo patrio y mucho menos un término como el de hombre colombiano. Adicionalmente y como ya se había mencionado antes, el tema étnico, el racismo también impido el apreciamiento de un desarrollo como nación, siempre destacando la antidemocracia por naturaleza de los indígenas, los perjuicios frente a la raza negra, vista como indolente, infantil, y superficial, o los mulatos, quienes frente a su desigualdad con el blanco, eran arrogantes ante los inferiores a ellos. Para Calderón, lo que caracterizaba a los colombianos era una inestabilidad racial. Junto a las fuertes discriminaciones raciales y distinciones territoriales, la política del país empeoraba las cosas. Calderón veía a los partidos políticos como manipuladores y distorsionadores del criterio de los colombianos, no creía valida la elección de los representantes y por lo mismo no creía en la “democracia” nacional, pues lo veía mas como un sistema de contabilidad. Cada vencedor político reclamaba al país como un premio, un mero instrumento para sacia las ansias de poder del ganador, la predominación de las minorías privilegiadas, dirigentes. Colombia era un estado clasista que no hacia mas que reforzar la separación del pueblo raso y la clase superior. A su vez, Gonzalo Sánchez señala que a raíz de las confrontaciones entre partidos políticos, los intelectuales de la década de 1950 pierde de autonomía alguna que les permitiera ejercer alguna función orientadora para aliviar la crisis.

Al igual que López de Mesa, o incluso de una manera más fuerte y radical, Caballero Calderón consideraban que Colombia no era una nación, sino más bien una conglomeración de sucesos desafortunados. Calderón prestaba gran atención a las diferencias entre distintas regiones y argumentaba que la esencia de la patria yacía en sus “otras gentes y otros paisajes”, y quien desconocerá esta diferencias nunca entendería a Colombia. En aquel entonces regiones como Nariño y Antioquia eran casi como países individuales, pues no existía una realidad geográfica, o un suelo patrio y mucho menos un término como el de hombre colombiano. Adicionalmente y como ya se había mencionado antes, el tema étnico, el racismo también impido el apreciamiento de un desarrollo como nación, siempre destacando la antidemocracia por naturaleza de los indígenas, los perjuicios frente a la raza negra, vista como indolente, infantil, y superficial, o los mulatos, quienes frente a su desigualdad con el blanco, eran arrogantes ante los inferiores a ellos. Para Calderón, lo que caracterizaba a los colombianos era una inestabilidad racial. Junto a las fuertes discriminaciones raciales y distinciones territoriales, la política del país empeoraba las cosas. Calderón veía a los partidos políticos como manipuladores y distorsionadores del criterio de los colombianos, no creía valida la elección de los representantes y por lo mismo no creía en la “democracia” nacional, pues lo veía mas como un sistema de contabilidad. Cada vencedor político reclamaba al país como un premio, un mero instrumento para sacia las ansias de poder del ganador, el predominación de las minorías privilegiadas, dirigentes. Colombia era un estado clasista que no hacia mas que reforzar la separación del pueblo raso y la clase superior. A su vez, Gonzalo Sánchez señala que a raíz de las confrontaciones entre partidos políticos, los intelectuales de la década de 1950 pierde de autonomía alguna que les permitiera ejercer alguna función orientadora para aliviar la crisis.

En un contexto un poco más contemporáneo, esta la obra del premio nobel de Gabriel García Márquez, la cual para muchos podría ser “el alma colombiana”, y haría o es parte importante de un proceso de construcción de identidad nacional. Por otro lado, está William Ospina, quien pertenece a una nueva generación de escritores, muy caracterizados por el uso del genero ensayístico. Ninguno de estos personajes compartía los prejuicios de raza de los antecesores, sino que por el contrario, daban una revaloración al mestizaje de manera positiva, añadiéndola como componente fundamental de la nacionalidad. Y aun aunque estos dos autores si piensan en la nacionalidad colombiana, aclaran que en cuanto a la política es algo aun por descubrir. Para ellos, el ambiente políticos de la república se “ sucumbió temprano en un régimen de desigualdad…con dos partidos eternos… y elecciones sangrientas y manipuladas, toda una zaga de gobiernos sin un pueblo”. Ambos concuerdan en decir que aun no hemos sido capaces de romper con los viejos esquemas coloniales, y ralamente no existe en el país una tradición democrática liberal valida. Por ello Gracia Márquez plante a la urgencia de descubrir que es Colombia, y por fin liberarse de la imposibilidad de poder trazar nuestro propio destino. Ospina asimismo, habla sobre los dos partidos tradicionales y sus elites, con un más que evidente fracaso en el país, en donde ya sea liberales o conservadores, un bipartidismo de corte dice él, fascista y delincuente, que solo se preocupan por los desacuerdos en las minucias del reparto del poder, de la ambición por el mismo y del saqueo al país y sus habitantes. Otros pensadores importantes serían el erudito Guatavita, Darío Archury Valenzuela, los del movimiento Nadaísta en 1958, Gonzalo Arango, German Arciniegas, o Juan Manuel Roca y María Mercedes Carranza en 2002.

Las ideas y el fusil

La principal herramienta para mirar y analizar la democracia liberal en Colombia durante la mitad del siglo XX, fue el pensamiento marxista y leninista, unido a la revolución cubana, Fidel Castro y E Che Guevara. Según Marco Palacios, “ la violencia genérica aparecía en un ejercicio de purificación colectiva, en una clave que habría sonado familiar a los anarquistas y narodniki rusos del siglo XIX. La atmosfera de aquellos años estaba cargada de huracanes sobre el azúcar, de condenados de la tierra empuñando los fusiles de la liberación nacional; de la gran revolución cultural proletaria maoísta de los guardianes rojos con su consigna de un absolutismo adolecente: la rebelión se justifica.” – (Posada Carbó, pg 234).

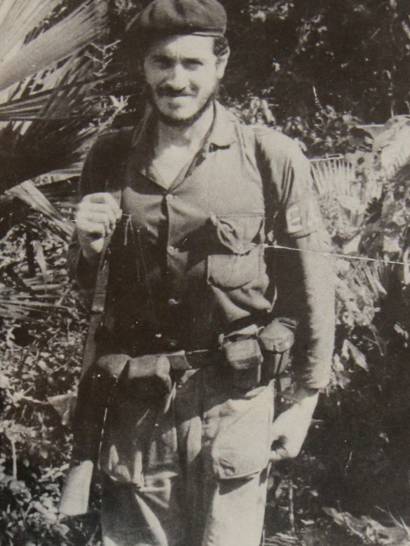

Se incentivaba a tomar parte de las ideas revolucionarias, y se crea que un cambio solo se podía dar con la fuerza y la violencia. Antonio Navarro Wolf, en 1968, en la Universidad del Valle, pintaba pintando en las paredes mensajes que incitaban a no votar, sino más bien a luchar, haciendo referencia a grupos como las FARC, el ELN o EPL. Navarro Wolf ingresa al M-19 en 1974, deslumbrado por el robo de la espada de Simón Bolívar, además de verse fuertemente influenciado por movimientos estudiantiles que buscaban mostrar otras maneras de ver el país. Otro personaje importante seria Vera Grabe, el cual decía tener un compromiso social y revolucionario con el país. Personajes como ellos, alrededor del país, se reunían en los grupos de estudios para saciar sus inquietudes políticas, y aprender aquella información que la universidad no les proporcionaba. Al respecto, William Broderick cometa que de estos grupos surgirían muchos integrantes para grupos como el ELN, debido al espíritu naciente de lucha armada de aquella época en las universidades. Pero algo a lo que enfrentaba en estos grupos era una especie de menosprecio frente los intelectuales urbanos, puesto que en las guerrilla predominaba más la acción que la contemplación literaria de los académicos. “No habían libros o formaciones políticas”, y se sobrevivía en extenuantes marchas. Aunque los guerrillero no se puedan denominar igual que a los intelectuales, es preciso recalcar que la mayoría de estos grupos revolucionario surgieron por intelectuales urbanos, ya fueran estudiantes o profesores, o incluso elites políticas marginales de clase media.

Esta rebeliones eran justificadas por intelectuales comunistas criollos como Diego Montaña Cuellar, quien justificaba que estas revoluciones no podían llevarse acabo por elites burguesas, sino mas bien por guerrillas, argumentando que así como se evidencio en la revolución cubana, la única vía para las revoluciones latinoamericanas era la del marxismo-leninismo. Algunos textos que serian muy tomados en cuanta son La guerra de guerrillas, del Che Guevara, y El castrismo: la guerra marcha de América Latina, de Regis Debray. Por otro lado, de las figuras nacionales más importantes e influyentes estaría, Camilo Torres, un cura que se unió a un grupo guerrillero. La influencia de este personaje tuvo repercusiones tales como la fundación de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional, en donde se espacio entre la comunidad sus ideas, ampliamente divulgadas por medio de artículos en diarios nacionales o seminarios promovidos por el Frente Unido, un movimiento político. Un su discurso de la justificación a la violencia y el impulso a un abandono del reformismo democrático. Con su figura adema se ejemplifica que era posible la unión entre el cristianismo y las ideas de liberación del pueblo con la toma de armas, dando al campesino conciencia de sus necesidades, y de sus propios recursos humanos, así pudiendo tomar acción frente a sus pasividad acostumbrada. “ Nosotros debemos promulgar hoy también un decreto de guerra a muerte, aceptando todo lo que sea revolucionario, venga de donde viniere, y combatiendo todo lo que se antirrevolucionario, venta también de donde viniere”- Camilo Torres.

El Frente Unido, en 1965, legitimaba de marea abierta y reiteradamente la insurrección, organizando así a el pueblo para derrocar la oligarquía que se encontraba en el poder. Estas mediadas a tomar no serian por la via legal o reformista, pues se iba en contra de toda institucionalidad democrática. Por lo mismo para ellos, las elecciones no tenia importancia, mas bien era una farsa, un chiste, y por esto alguien debía representar al pueblo debidamente. Y en 1966, Camilo Torres se incorpora a la guerrilla, y declara que hasta la muerte buscara la tomar del poder por las clases populares. Aunque bien si fue una figura importante dentro del medio académico revolucionario, su pensamiento esta muy impregnado de idealismos y no produjo una gran obra intelectual. Aun aunque las ideas de revolución rondaron siempre en el ambiente intelectual, no hubo personajes notables en Colombia que apoyaran de manera sostenida la lucha de guerrillas, o que llegaran a formar parte de las mismas. Y cierta mente fueron altamente criticados los métodos violentos como el secuestro, la coacción, y las contribuciones de miembros forzados, junto con nexos políticos corruptos y el narcotráfico. E incluso en varios casos, estas guerrillas mas que imponer una Justicia social, generaban vandalismo, excesos en sectores de fuerza publica, confusión policía e ideológica y violencia en contra del mismo pueblo.

Junto con la constitución de 1991, se logra llegar a acuerdos con grupos guerrilleros como el M-16, el EPL y el Quintín Lame. En 1992 un grupo de intelectuales, conformado por políticos, escritores, economistas, artistas, sociólogos, entre otros, escriben una carta en la cual se cuestiona el papel de las guerrillas y de su efectividad en los propicitos iniciales, llegando casi a la conclusión de que estos actos violentos hasta el momento no habían sido capaces de reformar la democracia nacional, a diferencia de su modelo cubano, y por lo mismo se puede decir que esta carta representada de cierta forma el fin del apoyo intelectual a estos grupos armados.

Contra la corriente

Las personas que hicieron parte de la carta de 1992, ciertamente eran intelectuales prominentes, pero eso no significó que todos los intelectuales opinaran lo mismo y se desvincularan totalmente de la acción violenta y armada para una revolución. Pero igualmente mucho aunque de ideologías izquierdistas, se encontraban en total desacuerdo con las armas y por lo mismo con los grupos guerrilleros, tal como lo hicieron los “trotskistas”. Otro gran factor que afectó esta perspectiva violenta de dar solución fue el hecho de que bajo la administración de Belisario Betancur se dio inicio a conversaciones de paz con estos grupos armados.

Por otro lado otros intelectuales se mantuvieron en contra de la corriente, en contra de la moda marxista por lo que muchas veces no obtenían la misma visibilidad que aquellos que hacían parte de la corriente predominante. Muy a menudo no se daban confrontaciones ideológicas entre pensadores, principalmente porque los no marxistas-leninistas eran una cantidad menos y usualmente se encontraban en universidades privadas. En 1964, se llega a dar un debate confrontando las tesis de Camilo torres, en las que participaron personajes como Mario Latorre y Fernando Cepeda Ulloa. En esta confrontación se plantea que la concepción de Torres con respecto a la inutilidad de la democracia no era del todo cierta, y defendían la concepción plural del poder mientas que al mismo tiempo reivindicaban los mecanismo democráticos. Pero lo que si era cierto es que en la política había una preponderancia por dos partidos políticos dejando a las minorías inadvertidas, sin posibilidades de defender sus ideas, sus derechos.

En este medio además se movían varios grupos de presión, ya fueran conformados por la iglesia, profesores o estudiantes, tal como la Andi o Fenalco, y estos grupos ciertamente fueron un factor decisivo dentro del proceso democrático del país. Los intelectuales reaccionarios en Colombia no fueron muchos, pero entre ellos estaba Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994, quien veía a la democracia como una perversidad metafísica y la razón de virtudes del tonto.

Durante la década de 1969, se dan varios estudio y análisis a las elecciones, al voto, ayudando así Cepeda Ulloa a crear un un banco de datos electorales. Asimismo Rodrigo Losada se tomó a tarea de igualmente investigar al respecto de los procesos electorales y el escepticismo que existía al respecto. Con un punto de vista parecido, más adelante aparecerá Alberto Lleras Camargo, quien seria visto por los revolucionarios como un siervo del imperialismo y las oligarquías que dominaban la nación. Ciertamente no era tan común parcializarse a favor de la libre empresa y el sistema capitalista, además de condenar el comunismo. Lleras Camargo reconocía la necesidad de una reforma pero siempre hacia hincapié en que esta se hiciera dentro de los medios y mecanismos republicano y liberal de las instituciones democráticas nacionales. Otro personaje que también tuvo gran impacto fue Carlos Lleras Restrepo, quien por medio de la revista Nieva Frontera, y la Sociedad Económica de Amigos del País, expresaba sus ideas con respecto al sistema democrático y a la modernización de la política colombiano. Si bien Lleras Restrepo sabia que la política democrática de Colombia no era perfecta, consideraba que era perfeccionable. Alrededor de esta corriente ideológica, se encontraba también a Luis Carlos Galana.

La prensa y el periodismo fueron de la mano en el proceso del país, en donde se contaba con revistas importantes como El Tiempo, El Espectador, El Siglo, El Colombiano, El Heraldo, Diario del Caribe, El País, o La Patria. En muchos casos estos periódicos ya contaban con afiliaciones políticas y por lo mismo servían la los que conformaban esas afiliaciones, per aun con este sesgo, la multiplicidad de prensa daba un perspectiva pluralista de información nacional.

Bibliografía

Eduardo Posada Carbó, La Nación Soñada, violencia, liberalismo y democracia en Colombia, editorial norma, capitulo 5: Intelectuales en tiempos de crisis: Lectura Eduardo Posada Carbo.pdf

¿Cree usted que la democracia en Colombia posee más seguidores o detractores? ¿Es posible fomentar la cultura democrática en nuestro país para desarrollar la Constitución de 1991 como merece?

La democracia en Colombia si bien tiene detractores, no considero que sean la mayoría, al contrario creo que es un minoría muy reducida. Ciertamente el sistema democrático y sus instituciones reciben constantes criticas, pero lo que realmente es rechazado en el país es la figura del político, y de los funcionarios públicos. Por ello si bien ya no hay mucha credibilidad de las personas que están en el mando, aun hay un gran apoyo a la democracia en si, como sistema representativo, en donde lo que falla no es el mismo sistema sino los que lo llevan a cabo.

Por esto creo que si es posible fomentar aun más la cultura democrática de Colombia para poder desarrollar la constitución del 1991 en completa plenitud. Pero para lograr eso creo que se debe construir una mejor imagen de las entidades publicas y de las personas que las representan, puesto que estas precisamente están para hablar a favor de las personas y defender sus derechos así como exigir sus deberes. Para llegar a una credibilidad real y duradera y conseguir un apoyo por parte del pueblo, siento que debe existir mayor rigurosidad con respecto a que personas se dan estos cargos, junto con un mayor seguimiento que prevenga la corrupción, que es una de las razones más importantes por las que las personas han dejado de creer en el sistema gobierno. Por ultimo creo que para llegar a la meta que se desea se debe invertir y poner más atención en la educación y la preparación de las personas de Colombia, que seguramente harán parte importante del desarrollo positivo del país.

Personaje intelectual Colombiano

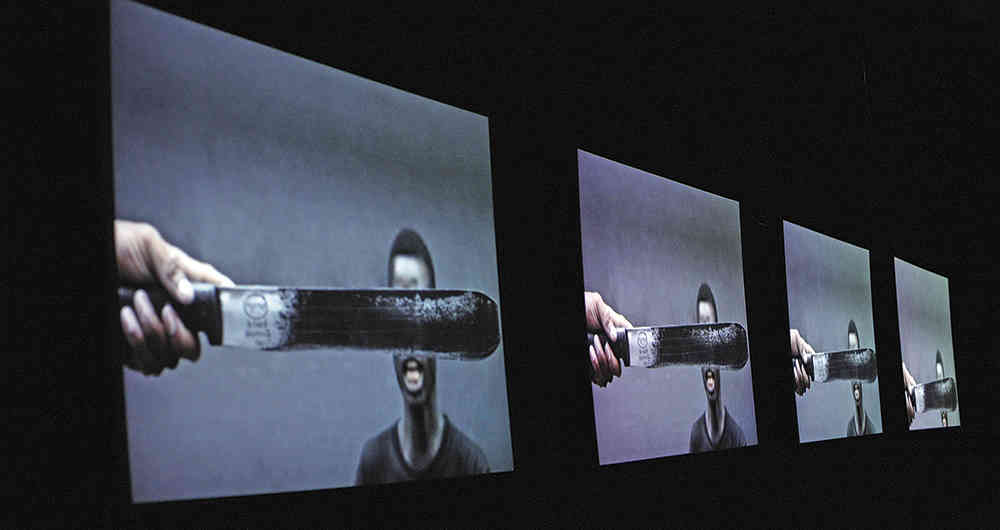

Clemencia Echeverri

En Colombia, Clemencia Echeverri ha sido una de las artistas que se ha interesado por el tema de la violencia en el país y que además se ha preguntado constantemente como hablar de ello, como representarlo y como mostrarlo de forma que logre tener algún impacto en el espectador y no invisibilizar la situación, más de lo que se ha venido haciendo.

Un ejemplo de su trabajo comprometido con las múltiples realidades del país, es «Duelos», una de las últimas obras realizadas por Clemencia, en donde se pone en evidencia como ella por medio de distintos procedimientos, elementos y medios plásticos y audiovisuales, va en busca de una producción de experiencias corporales, sensoriales y emocionales alrededor de la temática de la violencia en un contexto particular, el de la escombrera de la comuna 13 en Medellín y sus miles de historias de desaparición y asesinatos. Este lugar es un lugar cargado con una historia de violencia de muchos años y por diferentes periodos y eventos, enfrentamientos armados, se ha convertido en una fosa común clandestina de víctimas, usada por grupos vandálicos del común, hasta por organizaciones bien establecidas. Uno de los casos más conocidos y también de mayor impacto fue el de la operación Orión, en la cual se llevo a cabo un incursionamiento de las fuerzas armadas de Colombia, junto con grupos paramilitares, con el fin de recuperar terreno y terminar con varios integrantes de las FARC y el ELN, que se encontraban establecidos en el lugar o que accionaban en el mismo, pero en medio del terror y el caos de la operación, muchos inocentes se vieron involucrados, dejando muertos y desaparecidos de manera forzada sin identificar o localizar. Clemencia toma una posición política al respecto, opta por mostrar esa situación por medio de la creación de experiencias en los demás, las cuales puedan relacionar y un poco, experimentar alguna sensación que dejan los eventos violentos. Va al lugar y lo documenta, elige cuidadosamente cada fragmento, busca ser testigo y hacer parte de un proceso, busca involucrarse, aun sabiendo que no puede hacer nada para ayudar directamente a cada una de las víctimas. En el lugar ve una fuerza propia, y es por esto mismo que no hay necesidad de mostrar gente muriendo, sangre, armas o algún tipo de violencia explicita, puesto que el lugar y todos los elementos que lo componen ya llevan consigo una voz propia que retumba en sus profundidades que buscan salir. El lugar emana un sonido, que no es escuchado pero que está, que se busca tapar, capa sobre capa, hasta hacerlo desaparecer. El peso de la tierra y de los años quiere asfixiar esta voz del lugar, pero Clemencia busca darle salida.

Página web: https://www.clemenciaecheverri.com/studio/index.php/home

Bibliografía

Clemencia Echeverri. Duelos, en la exposición de Fragmentos.

Verdad Abierta. (2019). No hay cifras claras sobre desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín. Retrieved from https://verdadabierta.com/no-cifras-claras-desaparecidos-la-comuna-13-medellin/

Pressly, L. (2015). La Escombrera: el vertedero que guarda el secreto de los desaparecidos de Medellín. BBC.